Творческие взаимоотношения писателей Н.В. Гоголя И С.Т. Н. Аксакова. Из детских воспоминаний о преподобном Серафиме Саровском

АКСАКОВНиколай Иванович(1727 — 11(23) октября 1802) — ярославский вице-губернатор с 30 января по 10 ноября 1797 г., ярославский губернатор с 11 декабря 1797 по 8 января 1799 гг.

Дворянский род Аксаковых(в старину Оксаковых) происходил от знатного варяга Шимона, при-нявшего в крещении имя Симона Африкановича. Он прибыл в Киев в 1027 г. Члены этой фамилии в допетровское время занимали различные должности, служили воеводами, стряпчими, были в московских дворянах и получали за свою службу поместья от московских государей. Продолжали государственную службу представители этого рода и в XVIII столетии.

Николай Иванович Аксаков родился в 1727 г. Сначала состоял на военной службе. Армейскую карьеру начал рядовым в драгунском Троицком полку 6 июля 1742 г., то есть с пятнадцати лет. Его военная карьера складывалась не слишком удачно. Только 30 октября 1753 г. он стал прапорщиком, еще через два года был произведен в подпоручики. К 1758 г. Н. И. Аксаков дослужился до капитана, все четыре года до этого назначения он находился вместе со своим корпусом. В 1756 г. началась Семилетняя война, и Н. И. Аксакову довелось участвовать в военных действиях на территории Пруссии. Однако еще до окончания войны 24 марта 1760 г. он оставил армию и был уволен в гражданскую службу с чином 8-го класса.

Вся гражданская жизнь Н. И. Аксакова была связана с Ярославским краем. 1 января 1761 г. Н. И. Аксаков был назначен воеводой в город Романов, которым управлял семнадцать лет. За это время он проявил административные способности, умение вести дела. Особенно удачлив был Николай Иванович в увеличении прибылей казны. Например, он смог поднять доход от питейных заведений по городу и уезду на 14 466 руб. 58 ¾ коп. в год, что по тем временам представляло весьма внушительную сумму.

В 1775 г. ему было поручено произвести расследование хищений из денежной казны Костромской провинции. Н. И. Аксаков не только нашел виновных, но и вернул в казну деньги, которые считались похищенными. Своими умелыми действиями он отличился также во время эпидемии чумы в 1771 г., смог быстро ликвидировать ее в г. Романове и тем самым обратил на себя внимание правительства.

Долгая примерная служба романовского воеводы побудила первого наместника А.П. Мельгунова включить его в состав новых органов губернского управления. Н. И. Аксаков 27 августа 1777 г. был назначен советником ярославского наместнического правления. Спустя восемь лет, 12 марта 1785 г., он стал председателем ярославской гражданской палаты. В 1793 г. Николай Иванович был произведен в действительные статские советники.

Вершиной гражданской карьеры Н. И. Аксакова стало его дальнейшее продвижение по службе в период правления Павла I. Он был назначен ярославским вице-губернатором 30 января 1797 г. Уже 14 октября последовал указ о производстве Н. И. Аксакова в тайные советники, а 10 ноября 1797 г. он был назначен смоленским губернатором. Но прежде чем он успел выехать к новому месту службы, что в его довольно преклонном возрасте было сложно сделать быстро, последовал приказ остаться в Ярославской губернии. 11 декабря 1797 г. Николай Иванович Аксаков сменил на посту ярославского губернатора недолго пробывшего здесь Л.В. Тредьяковского . За долгую исправную службу 5 апреля 1797 г. Н. И. Аксакову было пожаловано императором 300 душ в Медынском уезде.

Вскоре после того как Н. И. Аксаков занял свой новый пост, в Ярославль пришло известие о намерении Павла I посетить губернию на обратном пути из Казани в Санкт- Петербург. Эта новость сильно встревожила Аксакова и всю местную администрацию. От генерал-прокурора князя Алексея Борисовича Куракина 11 февраля 1798 г. пришло письмо на имя губернатора, которое обязывало его заблаговременно принять необходимые меры, чтобы император нигде не встречал задержек по пути следования.

Однако маршрут путешествия по губернии был выбран очень рискованный: через Ярославль, Рыбинск, с. Березово, д. Красное, д. Большой Двор и далее до Устюжны. Павел I мог просто утонуть в болотах вместе со свитой и сыновьями Александром и Константином, так как летом предстояло продвигаться по зимнему пути, по которому в теплое время года не ездили. Однако никто не решался доложить императору об этом, поскольку Павел I не терпел никаких возражений.

В такой сложной ситуации Аксаков не сразу решил, что делать. Прежде всего он передал вопрос в ярославское наместническое правление, а оно, в свою очередь, отправило губернского землемера И. Коренева искать безопасную дорогу. С жителей собирали письменные показания о местных дорогах, но это не делало их лучше.

Вскоре Н. И. Аксаков сообщил князю Куракину, что нельзя точно исполнить волю государя, так как часть дороги полностью непроходима. Во все уездные города были отправлены указы о скором посещении Павла I. Особенно строгие меры предписывалось принимать против пьянства, которое император не выносил.

По согласованию с И. Кореневым Н. И. Аксаков предлагал ехать от Рыбинска к Мологе, через селения Дубец, Брейтово и Горинское по направлению к Весьегонску. Весной всеми силами начали чинить эту дорогу. Крестьяне строили мосты, наводили гати, рыли канавы. Работы были закончены к началу июня 1798 г., и, к счастью, император согласился на этот маршрут. На въезде в Рыбинск даже снесли ветхие дома и кабак, чтобы они не портили общего вида.

В Ярославской губернии остановки государя были намечены в с. Туношна, городах Ярославле и Романове, д. Киндяки, городах Рыбинске, Мологе, д. Дубец, с. Брейтово и с. Горинское. На каждой станции готовили 250 лошадей с ямщиками и упряжью, затем число лошадей увеличили до 535. Их приходилось собирать по всей губернии. Высочайший поезд состоял из 4-х карет, принадлежавших семье императора, 37-ми карет свиты и двух кибиток.

Князь Куракин в письме от 6 апреля 1798 г. сообщил Н. И. Аксакову высочайшее повеление« не делать никаких по дорогам приготовлений и всего такого, чтобы на нарядную встречу походило». Губернатор получил приказ« самому оставаться при своем месте и прочим губернским чиновникам строжайше воспретить делать встречи, а чтобы все они находились при должностях». Но одновременно Н. И. Аксакову было поручено заготовить огромное количество кухонной посуды, мебели и продуктов — на 60 персон. Уездные предводители дворянства писали губернатору о своих проблемах с поиском лимонов, спаржи и шампиньонов, на что Аксаков отвечал так: «Вещи неминуемо нужные можете благоразумием своим отыскать и из других мест… А переписываться некогда». На всем пути следования императора народу было запрещено кричать« ура».

Наконец 4 июня 1798 г. Павел I прибыл в Ярославль. Его встречали губернатор, архиепископ Арсений(Верещагин), все высшие гражданские чиновники губернии и духовенство. Для императора был приготовлен деревянный дом, в котором раньше жили ярославские генерал-губернаторы. В тот же день Н. И. Аксаков был награжден орденом св. Анны первой степени, так что, судя по всему, государю понравился прием, оказанный ему в Ярославле. Для десяти человек был устроен торжественный обед по случаю награждения губернатора. Ярославский и Ростовский архиепископ Арсений вспоминал: «Государь изволил разговаривать со мной о разных материях; а после стола пили кофей».

Посещение Ярославля Павлом I совпало с днем рождения великого князя Константина, и в городе отмечался праздник ярославских чудотворцев Василия и Константина, похороненных в Успенском кафедральном соборе . В.Д. Санковский воспел это событие в своих стихах. Император по случаю праздника слушал в соборе божественную литургию и молебен. Потом он посетил Архиерейский дом и молился там перед ракой с мощами святых князей Федора, Давида и Константина . Находясь в Ярославле, он отправил рескрипт архимандриту Толгского монастыря Августину и пожаловал полную бархатную ризницу для соборного священнослужения. Вся утварь была сделана из темно-зеленого бархата, вышита золотом и подложена белым атласом.

12 июня Павел с сыновьями уже был в Рыбинске, но пробыл там недолго. Горожане поднесли ему хлеб-соль и рыбу. Ночевал император в Мологе. А когда он проезжал через Брейтово, местные крестьяне подали Павлу I жалобу на помещика И.Я. Мусин-Пушкина . После разговора с крестьянами Павел решил, что« им земля не следует по писцовым книгам и межеванью». Так закончился визит императора в Ярославскую губернию.

Еще одним важным мероприятием, проводившимся в губернии при Н. И. Аксакове, было составление топографических описаний края. Внимание к этому при Павле I было обусловлено ревизией 1795 г. и новыми административно-территориальными реформами 1796 -1797 гг. В 1799 г. было подготовлено одно из 9 известных на сегодня рукописных топографических описаний Ярославской губернии, его подписали губернатор Николай Аксаков и губернский землемер Иван Коренев. В этом описании за-фиксировано географическое расположение губернии, охарактеризованы ее леса и водоемы, животный мир и рыбы. Площадь губернии определена в три с лишним тысячи квадратных десятин, а население — 796 147 душ обоего пола. Отмечено также, что« жители ведут жизнь здоровую, но умирают между 60 и 50 лет от рождения своего».

Николай Иванович Аксаков оставался на посту ярославского губернатора чуть больше года. 8 января 1799 г. Павел назначил на это место его сына Михаила Николаевича Аксакова . Однако Николай Иванович не сразу сдал дела — несколько месяцев он продолжал исполнять обязанности губернатора. 28 октября 1800 г. Николай Иванович Аксаков получил чин действительного тайного советника.

Н.И. Аксаков был женат два раза. От брака с первой женой, Февронией, имел сына Михаила и дочь Анну, вышедшую замуж за майора Ярославова, а от брака с Анной Петровной у него родились две дочери — Мария и Александра, вышедшая за князя П. П. Мещерского.

Николай Иванович умер 11 октября 1802 г. и был похоронен в Толгском монастыре. Рядом с ним много позднее были похоронены жена Анна Петровна и сын Михаил Николаевич Аксаковы. За свое недолгое губернаторство Н. И. Аксаков смог оставить память о себе как о «добром и распорядительном» правителе.

Аксаковский историко-культурный центр

«НАДЕЖДИНО»

Село Надеждино – родовая вотчина семьи Аксаковых. Еще в 60-х гг. XVIII века муж двоюродной бабушки С.Т. Аксакова – М.М. Куроедов «Купил у башкирцев по урочищам примерно более 20 тыс. чернозему…», перевез сюда крепостных крестьян из Симбирской губернии и основал деревню, назвал ее именем своей жены Надежды. Михаил Максимович Куроедов отстроил здесь каменную церковь и усадебный дом.

После смерти двоюродной бабушки С.Т. Аксакова Н.И. Куроедовой село Надеждино перешло во владение отцу писателя Тимофею Степановичу. В 1821г. он выделил усадьбу Надеждино Сергею Тимофеевичу для проживания в ней с семьей и под полную хозяйскую опеку.

После смерти Сергея Тимофеевича в 1859 году его имение унаследовал сын Григорий Сергеевич, а с 1892 года «владельцами Надеждинской усадьбы и близлежащих земель признаны наследники потомственного дворянина Г.А. Аксакова – Сергей Григорьевич и девица Ольга Григорьевна Аксаковы».

Ольга была любимой внучкой писателя, ей он посвятил «Детские годы Багрова-внука». Она свято хранила память и весь архив богато одаренной семьи Аксаковых.

Ольга Григорьевна пыталась, как могла, продлить жизнь аксаковской усадьбы в Надеждино, и на принадлежащих ей землях за железной дорогой открыла кумысолечебницу для туберкулезных больных. Ныне это санаторий имени С.Т. Аксакова.

Церковь во имя Святого Великомученика Димитрия Солунского возведена М.М. Куроедовым в 1799 году. При храме в доме, построенном Г.С. Аксаковым, в 1879 году было открыто церковноприходское училище. Церковь действовала до 30-х годов ХХ века. Затем ее закрыли и отдали под зернохранилище. В 70 –х годах склад ликвидировали и здание церкви, оказавшееся бесхозным, постепенно разрушилось.

К 200-летию С.Т. Аксакова Правительством Республики Башкортостан храм был восстановлен. Президентом фонда славянской письменности и культуры В.М. Клыковым церкви была подарена храмовая икона Дмитрия Солунского, Аксаковским фондом – напрестольное Евангелие XVIII века.

Восстановленный белокаменный храм и воссозданный дом семьи Аксаковых видны издалека. Хочется скорее прийти туда, где отдыхает душа, где остановилось время, и окунуться в историческую эпоху.

Село Надеждино неразрывно связано с именем замечательного русского писателя ХIХ века Сергея Тимофеевича Аксакова и его сыновей – Ивана и Константина, поэтов, публицистов, общественных деятелей и литераторов, Григория – уфимского губернатора и его дочери Ольги Григорьевны Аксаковой.

28 сентября 2002 года по Указу Президента РБ здесь был открыт Аксаковский историко-культурный центр «Село Надеждино». Основу центра составили Дмитриевский храм и воссозданный усадебный дом писателя, в котором был открыт Музей семьи Аксаковых.

В 2008 году в Надеждинской усадьбе писателя появилось еще одно красивое здание, построенное уже по традиции современной архитектуры. Расположилась в нем Школа народных ремесел. Десятки детей из Надеждина и соседнего села Аксакова осваивают здесь искусство вышивания, рисования, вязания, резьбы по дереву.

На территории Дома-музея работает Медовый домик, в котором устраиваются выставки и выставки-продажи сувениров, ручных поделок детей, проводятся чаепития, посиделки в честь приезжих гостей.

На территории музейного комплекса расположилась аллея деревьев, посаженных руками именитых писателей, деятелей культуры.

Ныне в Аксаковском историко-культурном центре проводятся традиционные народные праздники Рождество и Масленица, Дни славянской письменности и культуры, Международный Аксаковский праздник.

Важным историко-культурным объектом центра считается Дом-музей семьи Аксаковых. Музей состоит из четырех экспозиционных залов, каждый из которых посвящен решению конкретных просветительских задач.

Предания старины глубокой

Розовая гостиная

Этот зал посвящен ХIХ веку и показывает восприятие окружающего мира и своего рода глазами юного Сережи. В его семейной истории сплетаются два мощных полюса общественной жизни ХVIII века – безграничная власть, доходящая до самодурства в лице М.М. Куроедова, и духовная мощь сильных нравственных натур – созидателей в лице деда Степана Михайловича Аксакова.

Существует красивая легенда, что предок Аксакова Шмон, и при крещении названный Симоном, выехал в 1007 году к Великому Князю Ярославу Владимировичу в Киев из Варяжской семьи. Но документально установлено, что пошли Аксаковы от тысяцкого Ивана Каляты, Ивана Аксака (прозванного так за хромоту, ибо «аксак» в переводе с тюрских языков – «хромой»), сына Вельямина, вышедшего из Золотой Орды при хане Узбеке.

Семейная идиллия

Зал посвящен 20-м годам ХIХ века. Это небольшая комната, красоту и необычность которой придают высокие окна-двери, вышедшие на светлую, уютную террасу.

Сергей Тимофеевич в 1821г. поселился в Надеждино со своей семьей. Здесь много читали вслух и по памяти, устраивали детские костюмированные праздники. Излюбленным чтением в семье были книги по истории Российского государства, Римской империи, библейских сюжетов.

В этом зале представлены женский столик со старинной шкатулкой для рукоделия, образцы вышивок из дамских альбомов и рамочки с гербариями.

В углу стоит огромное мягкое кресло и уютная скамеечка для ног. Кажется, что Сергей Тимофеевич только поднялся с него и на минутку вышел.

Воспоминания об усадьбе

Этот зал находится в центре дома и всех экспозиций представляет собой собирательный образ усадьбы.

В экспозиции представлены портреты знаменитых сыновей писателя: Константина и Ивана, большой портрет Сергея Тимофеевича (работы Н. Куприянова). В витринах – книги, научные труды Константина Сергеевича и Ивана Сергеевича.

Иван Сергеевич Аксаков, младший сын писателя, который впоследствии стал известным общественным деятелем, писателем, публицистом, славянофилом, родился в Надеждино в 1923г. Он был крещен в Дмитриевском храме.

Последние владельцы имения

Большая гостиная

Зал посвящен среднему сыну писателя Григорию Сергеевичу и внучке Ольге Григорьевне Аксаковых.

После смерти С.Т.Аксакова в 1859 году имение унаследовал сын Григорий Сергеевич. С 1861 по 1867 год он был гражданским губернатором в Уфе.

В 1867 году его назначили губернатором Самары. В 1892 году, после смерти отца Григория Сергеевича, владельцами Надеждинской усадьбы и близ лежащих земель стали Сергей Григорьевич и Ольга Григорьевна.

В этом зале представлены большое количество фотографий потомков аксаковского рода. В центре расположен мебельный гарнитур орехового дерева из 12 предметов, подаренный родственником Аксаковых – В.Ю.Матвеевым.

«Низкий поклон подвижникам, воссоздавшим храм и родовую усадьбу русского гения. Вера без дел мертва. Вы делаете дело – сохраняете память о Святом в душах граждан России».

Президент Международного фонда

Славянской письменности и культуры А.Н. Крутов

«Счастлива семья Аксаковых, имея иаких земляков, столь бережно и творчески подходящих к сохранени. Духовного богатства предков»

Диана Кан

«Огромное спасибо за заботу о памяти вашего великого земляка!»

Региональный атташе ЮНЕСКО, В.Сергеев (Париж)

Семья Аксаковых - замечательное, по-своему уникальное явление русской жизни 1830-1850-х годов. Заметный след в истории нашей культуры оставил глава семьи - писатель Сергей Тимофеевич Аксаков (1791-1859 гг.); его старший сын Константин Сергеевич (1817-1860 гг.) приобрел известность как поэт, критик и публицист, один из вождей раннего славянофильства; видным поэтом и общественным деятелем был и Иван Сергеевич Аксаков (1823-1886 гг.). Однако большая аксаковская семья примечательна не только деятельностью этих наиболее ярких своих представителей. Современников привлекала царившая в ней теплота и сердечность, чистота ее нравственной атмосферы, широта культурных интересов, удивительно прочная связь старшего и молодого поколений [Анненкова, 1983, с. 14.].

В дом Аксаковых - один из центров московской жизни той эпохи - Гоголь был впервые введен М.П. Погодиным в июле 1832 года. Со временем дружеские отношения соединили писателя со многими членами этой семьи, но наиболее близки ему оказались Константин Сергеевич и в особенности Сергей Тимофеевич Аксаковы. К моменту знакомства с Гоголем С.Т. Аксаков уже занимал в литературно-театральном мире Москвы заметное положение. С 1827 года он служил цензором, а затем и председателем Московского цензурного комитета (уволен в феврале 1832 года) [Там же, с. 47]. Дебютировав в печати еще в 1812 году, он впоследствии стал известен как театральный критик, поэт, славился как превосходный декламатор и авторитетный литературный судья. Однако временем расцвета Аксакова-художника стали последние полтора десятилетия его жизни, когда были созданы произведения, определившие вклад писателя в русскую литературу, - «Записки об уженье рыбы», «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука» и др. Литературная ситуация 1840-х годов - ситуация, в значительной степени сформировавшаяся под влиянием гоголевского творчества, - позволила полностью раскрыться реалистическому дарованию Аксакова. Более того, внимание Гоголя, с большой заинтересованностью относившегося к литературной деятельности Сергея Тимофеевича, сыграло в пробуждении его писательского дара и роль непосредственного толчка. Успев познакомиться лишь с частью сочинений С.Т. Аксакова, Гоголь высоко ценил его как знатока русской природы и быта и, работая над вторым томом «Мертвых душ», в свою очередь, испытал воздействие Аксакова-прозаика [Гоголь, 1951. С. 17].

Интерес Гоголя к литературным занятиям членов аксаковской семьи проявлялся также в его внимании к поэтическим опытам И.С. Аксакова, к художественным, критическим, научным сочинениям К.С. Аксакова, одаренность которого писатель высоко ценил.

В доме Аксаковых царил подлинный культ Гоголя-художника. Однако их личное сближение с писателем проходило непросто. Фамильная аксаковская пылкость не раз наталкивалась на сдержанность, а порой и скрытность Гоголя, поведение которого представлялось Аксаковым подчас странным и даже неискренним. С другой стороны, самого писателя нередко смущала свойственная Сергею Тимофеевичу - и в особенности Константину Сергеевичу - категоричность оценок, несдержанность в проявлениях и любви, и осуждения. Лишь в 1839 году - в очередной приезд Гоголя в Москву - установилась подлинная близость в его отношениях с Аксаковыми. «С этого собственно времени, - вспоминал Сергей Тимофеевич, - началась тесная дружба, вдруг развившаяся между нами» [Аксаков, 1956, с. 20].

В Аксаковых Гоголь нашел верных друзей, не раз оказывавших ему разнообразную практическую помощь, горячих сторонников и внимательных истолкователей своего творчества. Если яркий талант писателя был открыт для них «Вечерами на хуторе близ Диканьки», то появление сборника «Миргород» заставило аксаковскую семью взглянуть на Гоголя как на «великого художника с глубоким и важным значением» [Аксаков, 1956, с. 13]. Еще более сильное впечатление произвели «Мертвые души», с главами которых автор знакомил Аксаковых, в числе других избранных слушателей, еще до опубликования поэмы. Сочинение Гоголя было воспринято в аксаковской семье как небывалое литературное явление, подлинный смысл которого, в силу его огромности, не может быть сразу постигнут читателями. Попыткой разъяснить сущность и значение произведения стала знаменитая брошюра К.С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души» (1842 г.). Сознательно оставляя в стороне вопрос о конкретном содержании поэмы, ее сатирическом пафосе, автор брошюры выдвигал на передний план рассмотрение присущего Гоголю способа отображения действительности. По мысли Аксакова, «Мертвые души» противостоят в этом отношении всему современному искусству. В них как бы воскресает древнее эпическое созерцание - широкое, полное и беспристрастное изображение жизни. В связи с этим сам Гоголь - творец современного эпоса - в типологическом плане сближался в брошюре с Гомером. Для характеристики славянофильской позиции К.С. Аксакова важно, что сама возможность воскрешения в России эпического созерцания рассматривалась им как связанная со спецификой русской национальной жизни, исключительностью русского народа. Отношение же критика к творцу «Мертвых душ» ярко раскрывало высказанное в брошюре предположение, что в полностью осуществленной поэме окажется раскрыта «тайна» русской жизни, выявится ее сущность [Аксаков, 1982. С. 141].

Появление «Нескольких слов...» вызвало шумный отклик современников. Наиболее принципиальным стало выступление В.Г. Белинского - в недавнем прошлом товарища Константина Сергеевича по кружку Станкевича, а в 1840-е годы его непримиримого идейного противника [Белинский, 1982. С. 281]. Утверждая в специальной рецензии противоположный аксаковскому взгляд на поэму, Белинский делал акцент именно на ее конкретном содержании и критической направленности.

Сам Гоголь остался недоволен несвоевременностью, как ему казалось, выступления К.С. Аксакова и недостаточной зрелостью высказанных им идей, хотя многое в брошюре автору «Мертвых душ» было, несомненно, близко. Испытанное писателем раздражение не было продолжительным. Однако примерно к тому же времени относится начало и общего осложнения отношений между Гоголем и Аксаковыми. Человек наблюдательный и многое повидавший, Сергей Тимофеевич рано уловил, сначала в поведении, а затем и в письмах писателя, первые симптомы его будущего духовного кризиса. Аксакова смущали и расстраивали проявления мистических настроений и религиозной экзальтации Гоголя, новый, учительский тон, взятый им в переписке и вытесняющий прежнюю задушевность и теплоту. Чувство, переживаемое Сергеем Тимофеевичем, не сводилось к личной обиде. Это была прежде всего тревога за Гоголя-художника, впервые ясно высказанная Аксаковым-старшим уже в письме к писателю от 17 апреля 1844 года [Аксаков, 1956. С. 154]. Когда в августе 1846 года Сергею Тимофеевичу становится известно, что в Петербурге готовится издание нового произведения Гоголя, свидетельствующего о его окончательном повороте к «нравственно-наставительному» направлению, Аксаков предпринимает решительную попытку «спасти» писателя, предотвратив публикацию «Выбранных мест...», а также несущих на себе печать тех же идей и настроений «Предуведомления» к «Ревизору» и его «Развязки». «<...> неужели мы, друзья Гоголя, спокойно предадим его на поругание многочисленным врагам и недоброжелателям? - обращается Сергей Тимофеевич к издателю «Выбранных мест...» П.А. Плетневу. - <...> мое мнение состоит в следующем: книгу, вероятно вами уже напечатанную, если слухи об ней справедливы, не выпускать в свет, а «Предуведомление» к «Ревизору» и новой его развязки совсем не печатать; вам, мне и С.П. Шевыреву написать к Гоголю с полною откровенностью наше мнение» [Аксаков, 1956, с. 160]. Действительно, «беспощадная правда» о новом гоголевском направлении высказывается С.Т. Аксаковым в письмах к писателю и их общим знакомым с «совершенной откровенностью» [Аксаков, 1956, с. 159-160]. Не менее резко критикует «Выбранные места...» и Константин Сергеевич. Развернувшаяся в переписке Гоголя и Аксаковых полемика едва не приводит их к полному разрыву.

Переживаемый Гоголем кризис в аксаковской семье связывали с многолетним пребыванием писателя вне родины, с влиянием Запада, узостью круга соотечественников, среди которых автор «Выбранных мест...» находился за границей. Вот почему возвращение Гоголя весной 1848 года воспринято Аксаковыми с особой радостью. Однако отпечаток недавнего конфликта явственно ощущается и первое время после приезда писателя в Москву. Дольше всего держится раздражение Гоголя против К.С. Аксакова, которого писатель считал главным виновником возникшего разлада. Отношения с другими членами семьи налаживались быстрее. Особое значение имело при этом чтение Гоголем (летом 1849 года) начальных глав второго тома «Мертвых душ», вернувшее Аксаковым веру в него как в художника. В последние годы жизни писатель часто посещает своих друзей и в Москве, и в их подмосковном Абрамцеве. «По всему видно, что в Москве дом наш Гоголю существенно нужен, - писал отцу 3 сентября 1851 года И.С. Аксаков, - он хочет, чтоб переехала вся семья, с вашими записками, с Константиновыми речами и сочинениями, с малороссийскими песнями» [Аксаков, 1956, с. 214]. С.Т. Аксаков и Гоголь работают в это время в тесном творческом контакте, намереваясь одновременно издать один - свои «Записки ружейного охотника», другой - второй том «Мертвых душ». Планам этим не суждено было осуществиться...

Сразу после смерти Гоголя Сергей Тимофеевич, ощущая свой долг перед памятью о писателе, начинает работать над книгой воспоминаний о нем. Оставшаяся незавершенной «История моего знакомства с Гоголем» (впервые полностью опубликована в 1890 году) является тем не менее ценнейшим биографическим источником. Она включает в себя и значительную часть обширной переписки писателя с семьей Аксаковых. Всего же в настоящее время опубликовано 71 письмо Гоголя к Аксаковым и 33 письма к Гоголю от С.Т., О.С., К.С. и И.С. Аксаковых [Гоголь, 2001, с. 92.].

XX век. Исторические судьбы представителей рода Аксаковых

В начале XX века существовало три ветви древнего дворянского рода Аксаковых: уфимско-самарская, тульско-рязанская и калужско-московская.

Судьбы Аксаковых, оставшихся в России, были типичными для большинства русских дворян. В первой половине XX века на них выпали все тяготы этого сложного периода истории России – войны, эмиграции, а после революции – различных притеснений, ограничений, репрессий.

УФИМСКО-САМАРСКАЯ ВЕТВЬ

Уфимско-самарская ветвь рода в начале XX века была представлена дочерью Григория Сергеевича Аксакова, Ольгой Григорьевной Аксаковой, а также семьей и потомками его сына, Сергея Григорьевича Аксакова.

Ольга Григорьевна Аксакова

Ольга Григорьевна Аксакова. Собрание Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево».

Ольга Григорьевна Аксакова родилась 26 декабря 1848 года в Симбирске. Крещена в 1849 году в Спасовознесенском соборе, восприемниками являлись Николай Тимофеевич Аксаков и поручица Екатерина Васильевна Кроткова.

Ольга была любимой внучкой писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, ей посвящена книга «Детские годы Багрова внука» и сказка «Аленький цветочек». Замуж она не вышла, посвятила себя общественной работе. В 1889 году вблизи города Белебея основала кумысолечебное заведение . В своем имении она завела «образцовое» хозяйство, из которого в кумысолечебницу поставлялись молочные продукты, мясо и овощи.

По признанию исследователей, « ». Архив, который сначала хранила ее мать, перешел к ней окончательно после раздела имущества с братом Сергеем. Ольга Григорьевна Аксакова не просто хранила архив, но разбирала и описывала документы, в 1889 году подготовила к печати .

Ольга Григорьевна Аксакова. Собрание мемориального дома- музея С.Т. Аксакова в Уфе. «Папа вспоминал Ольгу Григорьевну, свою тетку и крестную мать. Она известна всем как любимая внучка С.Т. Аксакова. Папа был ее любимым племянником, именно ему она хотела оставить наследство. Папа с юмором вспоминал ее прижимистость, как она ездила в Страхово в поезде третьим классом». Из воспоминаний И.С. Аксаковой.

Жизнь Ольги Григорьевны Аксаковой после 1917 года привлекла внимание исследователей еще в начале 1960-х годов. Журналист Ф.Г. Попов собрал в местных архивах и узнал у очевидцев несколько фактов ее последних лет жизни.

В соответствии с принятой в советской историографии парадигмой, внучка писателя была причислена к «прогрессивным деятелям». , что она поддержала «революционные перемены». В частности подчеркивалось, что когда в школах отменили преподавание Закона Божия, и родители перестали пускать детей в школу, то О.Г. Аксакова собрала крестьян и, поговорив с ними, убедила в неразумности такого поступка.

Когда в 1919 году в село Языково, где жила внучка писателя, вошли белогвардейские войска, то крестьяне были обвинены в том, что обижали Ольгу Григорьевну Аксакову. «Узнав об этом, Ольга Григорьевна приехала в сельское правление, где хозяйничали колчаковцы, и категорически опровергла обвинение, заявив, ».

Одно из зданий кумысолечебницы, основанной О.Г. Аксаковой. Фото 1900-х годов. Собрание мемориального дома-музея С.Т. Аксакова в Уфе.

В статье Ф.Г. Попова отмечалось также, что «в дружеских беседах с молодежью она выражала уверенность в том, что наш народ преодолеет разруху в стране и добьется небывалых успехов». Примером заботы о внучке писателя приводилась пенсия, назначенная в 1920 году «по предписанию уездного комитета партии Бузулукского исполкома». Таким образом, создавался один из множества мифов о том, что О.Г. Аксакова безоговорочно поддержала Советскую власть, а та, в свою очередь, бережно заботилась о пожилой помещице.

Однако источники и, в частности, отчет, написанный известным историком, впоследствии академиком М.Н. Тихомировым, о вывозе архива Аксаковых из села Языкова, вносит существенные коррективы в трактовки советского периода.

Кухня кумысолечебницы.

М.Н. Тихомиров свидетельствовал, что «поразительно хорошее» отношение крестьян к Ольге Григорьевне Аксаковой действительно имело место, но обуславливалось не только симпатией к ней, но еще и обывательскими причинами, поскольку ее усадьба была очень маленькой и интереса «для разгрома» не представляла. Иным оказалось отношение местной власти, которая рассматривала имение как собственность волости. Уездные органы приняли меры к охране усадьбы, выдали охранную грамоту. О.Г. Аксакова была назначена «запасной учительницей» с поручением охранять семейный архив. Однако подобные меры не избавили ее от неумеренной и неуместной опеки, а также грубости властей. В феврале 1920 года уполномоченный по взятию на учет ценностей направил ей письмо, в котором бестактно угрожал «привлечь к законной ответственности», если архив не будет сохранен в целости. Такое напоминание являлось излишним, Ольга Григорьевна понимала историческую ценность архива и заботилась о нем еще до этого указания.

В 1921 году она стала научным сотрудником Общества археологии, истории и этнографии при Самарском университете. Выполняя его поручение, в последние месяцы жизни любимая внучка писателя делала копии с наиболее ценных документов архива. По ходатайству общества (а не по инициативе уездных властей, как указывалось в советских работах) О.Г. Аксаковой .

Забота об усадьбе и ее ценностях оказалась показной и декларативной. Несмотря на отчаянные протесты Ольги Григорьевны, именно местная власть начала расхищать собрание. Весной 1921 года в имение явилась комиссия, которая изъяла несколько альбомов, рисунков и экземпляр «Записок охотника» с автографом . Весной следующего года Языково посетили представители Могутинского волостного исполкома, отобравшие несколько предметов из мебели и «лампу-попугай». Затем явился милиционер Сермягин, который произвел обыск и изъял два альбома с чистыми листами. Он крайне грубо обошелся с О.Г. Аксаковой. В ответ на протесты милиционер толкнул пожилую женщину локтем в грудь. Вполне возможно, что эти события ускорили смерть внучки писателя, последовавшую 7 апреля 1921 года в селе Языково Бузулукского уезда. Дата ее смерти была неизвестна эмигрантским генеалогам. Н.Н. Мазараки просто указал, что Ольга Григорьевна Аксакова

После ее смерти охрану аксаковского архива временно взяла на себя Хиония Семеновна Лихачева, бывшая служанка О.Г. Аксаковой, прожившая с ней более 30 лет. «Вот этим двум женщинам Аксаковский архив, главным образом, и обязан своим спасением, почти чудесным среди общего разгрома помещичьих усадеб», – резюми-ровал . В судьбе архива приняла также участие местная уроженка . Она съездила в Самару и привлекла внимание губернских органов к ценностям усадьбы.

Вопрос о передаче документов в какое-либо центральное хранилище был поставлен еще при жизни Ольги Григорьевны Аксаковой. В начале марта 1921 года Общество археологии, истории и этнографии приняло предложение своего председателя А.С. Башкирова и направило М.Н. Тихомирова в Языково, чтобы договориться с Ольгой Григорьевной о передаче материалов Сергея Тимофеевича Аксакова в Самару. Однако пока он собирался, внучка писателя скончалась. М.Н. Тихомиров выполнил поручение и вывез наиболее ценные мемориальные предметы, остались «только вещи сравнительно небольшого значения». В отчете историк подробно перечислил выве-зенное имущество: мебель, рукописи, фотографии, портреты, . Разработал меры для сохранения мемориального места: передать усадьбу в ведение Самарского отделения Главнауки или Общества археологии, истории и этнографии, поручить заведование и охрану дома Х.С. Лихачевой, выразить благодарность Х.С. Лихачевой и А.Г. Смарагдовой за спасение аксаковского архива.

Сергей Григорьевич Аксаков

Сергей Григорьевич Аксаков, родился в Уфе. Крещен в Градо-Уфимской Троицкой церкви, восприемниками были действительный статский советник Петр Иванович Булгаков и его сестра .

Как и отец, Сергей Григорьевич служил в системе Министерства внутренних дел, начав карьеру в 1887 г оду в одном из самых значимых его подразделений – Земском отделе.

Одна из свадебных фотографий Сергея Григорьевича и Серафимы Ивановны Аксаковых. Личное собрание И.С. Аксаковой. Город Лобня Московской области. Россия

В дальнейшем он был переведен в Варшавскую губернию, являлся комиссаромпо крестьянским делам Вроцлавского уезда, затем вернулся служить на родину, стал земским начальником Бузулукского уезда , где ему принадлежало имение – село Страхово. По информации, сохранившейся у потомков, Сергей Григорьевич прекрасно играл на скрипке и страдал эпилепсией.

Умер Сергей Григорьевич Аксаков 8 ноября 1910 года в Санкт-Петербурге и был погребен 14 ноября в имении Страхово .

Женился Сергей Григорьевич Аксаков 29 апреля 1884 года в Санкт-Петербурге на Серафиме Ивановне Свешниковой (1860 – ок. 1919 гг.), дочери капитана 1 ранга, затем контр-адмирала Ивана Ивановича Свешникова и его жены Елизаветы Николаевны

У Сергея Григорьевича Аксакова было пятеро детей – три сына (Николай, Сергей и Константин) и две дочери (Мария и Елизавета).

Серафима Ивановна Аксакова (урожденная Свешникова). Собрание Государственного историко- художественного и литературного музея — заповедника «Абрамцево».

Младшая дочь Елизавета родилась в 1886 году, умерла 24 марта 1888 года и погребена в Новодевичьем монастыре в Санкт-Петербурге вместе с бабушкой .

Мария Сергеевна Аксакова

Была замужем за известным офтальмологом, доктором медицины . Во время второй мировой войны доцент А.А. Гастев читал лекции на кафедре Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова. С 1938 по 1945 гг. занимал должность декана хирургического факультета, созданного приказом Наркомздрава от 19 октября 1936 года № 95. Родной брат А.А. Гастева Владимир был женат на двоюродной сестре Марии Сергеевны – Кире, дочери приват-доцента Митрофана Ивановича Свешникова.

У племянницы Марии Сергеевны Аксаковой (в замужестве Гастевой) сохранилась старая фотография солдата времен Первой мировой войны, с обратной стороны которой малограмотно написаны слова искренней благодарности Марии Сергеевне, за ее внимание «к раненым солдатикам». Личное собрание И.С. Аксаковой. Город Лобня Московской области. Россия.

Умер А.А. Гастев ок. 1968 года, похоронен в Ленинграде на Охтинском кладбище (по информации И.С. Аксаковой, племянницы Марии Сергеевны).

Во время первой мировой войны Мария Сергеевна добровольно стала работать в госпитале сестрой милосердия. В семейном архиве Ирины Сергеевны Аксаковой сохранилась фотография одного из солдат, Александра Алексеевича Иванова, за которым после ранения ухаживала Мария Сергеевна. На обратной стороне фотографии полуграмотно написаны трогательные слова благодарности, адресованные М.С. Аксаковой, и поставлена дата 23 апреля 1915 года.

Константин Сергеевич Аксаков. Фото начала ХХ века. Личное собрание И.С. Аксаковой. Город Лобня Московской области. Россия.

Именно своей старшей сестре Марии оставил на хранение семейные реликвии (книги и вещи) ее брат, композитор Сергей Сергеевич Аксаков, когда в смутное время с семьей отправился в далекий путь в Китай через территорию, занятую армиями А.В. Колчака.

Детей в семье Гастевых не было. Мария Сергеевна Аксакова умерла 25 декабря 1922 года и похоронена в .

Константин Сергеевич Аксаков

Вместе с братом Сергеем учился в престижной Поливановской гимназии в Москве. Он страдал детским параличом, который в шутку приписывал , плохо владел ногой и рукой. Несмотря на физический недостаток, любил танцевать, а резко выраженное заикание не мешало ему выступать с декламацией литературных произведений. Татьяна Александровна Аксакова вспоминала, что из-за его плохой дикции не оценила в юности . В начале XX века Константин Сергеевич Аксаков руководил собственным частным театром.

После революции проживал вместе с братом Сергеем Сергеевичем Аксаковым в Харбине, а после 1928 годав Шанхае. Умер Константин Сергеевич Аксаков в Шанхае, был кремирован, прах предан земле.

Сергей Сергеевич Аксаков

Сергей Сергеевич Аксаков, впоследствии известный русский — советский композитор родился 24 декабря 1890 года в Самаре. Его судьба и судьбы его потомков описаны в Главе III, «Аксаковы в Эмиграции».

Константин Сергеевич (слева) с братом Сергеем Сергеевичем (справа) перед прогулкой на велосипедах. Фото начала ХХ века. Личное собрание И.С. Аксаковой. Город Лобня Московской области. Россия.

ТУЛЬСКО-РЯЗАНСКАЯ ВЕТВЬ

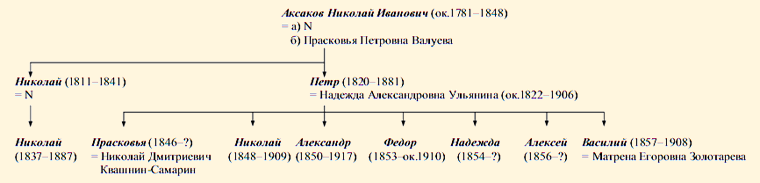

Тульско-рязанская ветвь рода в начале XX века была представлена детьми Петра Николаевича Аксакова, Николаем, Александром и Василием.

Из них особенно выделялись двое – Николай Петрович и Александр Петрович, проявившие себя в области общественной деятельности и литературы.

Николай Петрович Аксаков

Известный поэт и публицист Николай Петрович Аксаков родился . Получил домашнее образование, затем учился в университетах Германии и Франции. В 1868 году в Гессене защитил диссертацию «Идея Божества», за которую получил степень доктора философии.

С 1868 года жил в Москве, с 1895 года – в Санкт-Петербурге. Особенный интерес проявлял к истории славянских народов. Являлся секретарем Общества любителей российской словесности и председателем Аксаковского общества. По общественным взглядам примыкал к славянофилам но подвергал критике отдельные положения их теории, в частности – .

В апреле 1893 года Николай Петрович Аксаков поступил на службу в Государственный контроль, был командирован в Департамент железнодорожной отчетности, где прослужил около , чина не имел.

Умер Николай Петрович Аксаков 5 апреля 1909 года в Санкт-Петербурге. Информация о браке и потомстве Николая Петровича Аксакова в известных нам источниках отсутствует.

Александр Петрович Аксаков

В службу вступил в 1877 году в Министерство государственных имуществ, с 1892 года – коллежский регистратор, служил в местных органах Тверской, Новгородской, Ярославской губерний, преимущественно – в губернских статистических комитетах.

Во время всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года состоял членом Ярославской губернской переписной комиссии. В 1901 году причислен к Министерству , с 1904 года – младший ревизор Департамента военной и морской отчетности Государственного контроля в чине коллежского асессора, затем – надворного советника.

Александр Петрович Аксаков разрабатывал теорию о способах исправления преступников, главным считая труд на благо людей и Бога. Предлагал реформировать тюремную систему России, но его проекты не были реализованы. Издавал сборник «Братская жизнь» (1910–1911 гг.) и журнал «Зерна» (1916–1917 гг.). В последнем издании сотрудничали его брат Федор Петрович и сестра Прасковья Петровна, редактировал газету «Южное Слово». Умер в 1917 году, был холост.

Василий Петрович Аксаков

Их младший брат Василий Петрович Аксаков избрал военную карьеру. Он родился 1 сентября 1857 году в городе Серпухове. Окончил II Военное Константиновское училище и в 1880 году был назначен прапорщиком в 6-ю резервную артиллерийскую бригаду. В 1885 году переведен в 1-ю Гренадерскую артиллерийскую бригаду, а в 1891 году – в Ивангородскую крепостную артиллерию. За время службы достиг чина штабс-капитана. Из-за слабого здоровья его постоянно командировали в артиллерийские части, расположенные в южной части страны: в 1896 году – в Севастопольскую крепостную артиллерию на 1 год, в 1900 году – в Кавказское окружное артиллерийское управление на тот же срок. В феврале 1902 года Василий Петрович Аксаков был окончательно зачислен в запас полевой пешей .

Женат Василий Петрович Аксаков был на московской мещанке Матрене Его ровне Золотаревой. Судя по формулярным спискам, детей у них не было. Умер Василий Петрович Аксаков в 1908 году, погребен в селе Чашниково Зубцовского уезда .

В ходе настоящего исследования не удалось обнаружить сведения о представителях тульско-рязанской ветви после 1917 г. Возможно, что она пресеклась. Это предположение разделяют потомки Прасковьи Петровны Квашниной-Самариной (урожденной Аксаковой).

Николай Петрович Аксаков – известный богослов-историк, философ, литературный критик, публицист принадлежал к древнему дворянскому роду Аксаковых и приходился дальним родственником известному писателю Сергею Тимофеевичу Аксакову, Константину Сергеевичу, Ивану Сергеевичу Аксаковым – публицистам-славянофилам.

В некрологе, посвящённому памяти Н.П. Аксакова «Один из редких в наше время» (СПб.,1909), его автор В.А. Скрипицын пишет, что одним из предков этой

ветви Аксаковых был Шимон (в крещении Симон), прибывший в Киев в 1027 году с тремя тысячами дружинников и соорудившего в Киево-Печерской лавре на свои средства церковь Успения Божией матери, где он и был погребён. Он являлся сподвижником преподобного Феодосия Печерского и до сих пор на фресках Киево-Печерской лавры имеется изображение этого предка.

Николай Петрович Аксаков родился 29 июня (по нов. стилю) 1848 года в селе Юдинки Алексин ского уезда Тульской губернии в родовом имении своего отца Петра Николаевича Аксакова. Согласно «Экономическим примечаниям к плану Генерального межевания земель Алексинского уезда конца XVIII века», сельца Юдинки, Соломасово и село Сотино принадлежали ещё прадеду Николая Петровича – артиллерии майору Ивану Алексееву сыну Аксакова и его жене Анне Фёдоровне, которая в 1795 году построила храм Воскресения Христова в Иерусалиме в селе Сотино. Дед Н.П. Аксакова – Николай Иванович Аксаков (1782-1859) – Алексинский предводитель дворянства (1836 год), гвардии капитан, в Отечественную войну 1812 году был полковым командиром Тульского ополчения. Отец Николая Петровича – Пётр Николаевич Аксаков (1820-?) – был депутатом Алексинского уездного депутатского собрания и председателем Алексинского училищного совета (1872-1873). В №21 «Тульских епархиальных ведомостей» за 1874 г. был опубликован отчёт Алексинского училищного совета «О состоянии школьного дела в Алексинском уезде за 1872-1873 года».

В семье Аксаковых было трое мальчиков (Николай, Александр, Фёдор) и девочка Прасковья. Воспитанием детей занималась мать– Надежда Александровна Аксакова, женщина образованная и глубоко религиозная. Она много читала, и будучи в возрасте 82 лет (1903 г.) по случаю открытия мощей Преподобного Серафима Саровского издала брошюру «Отшельник первой четверти XIX столетия», в которой Н.А. Аксакова передала свои детские воспоминания о паломничестве в Сарово, где она 9-летним ребёнком познакомилась с Серафимом Саровским.

Для воспитания и обучения детей Н. А. Аксаковой были приглашены лучшие учителя. Увлечение Н.А. Аксаковой чтением книг передалось и её детям. Николай Аксаков ещё ребенком перечитал много русской, зарубежной литературы и основательно знал историю. Вскоре семья переехала во Францию для лечения Н.А. Аксаковой, где и продолжилось образование Николая, которому шёл шестнадцатый год. Первым экзаменатором его знаний был известный учёный Эрнест Навиль, который после нескольких бесед с Николаем Аксаковым был удивлён его начитанностью и познаниями в истории. По совету Э. Навиля Николай Аксаков прослушал несколько семестров на протестантском теологическом факультете в высшей философско-богословской школе в Монтебане. Школа эта была хоть и протестантская, но знакомила учащихся с учениями всех религий и не влияла на свободу их совести.

Через некоторое время часть семьи вернулась в Москву, а Н.А. Аксакова с сыном Николаем из Франции переехали в Германию.

В Германии Н.П. Аксаков слушал лекции в Гейдельбергском, Гессенском и других университетах.

В 1868 г. он блестяще сдал выпускные экзамены и защитил в Гессене диссертацию «Идея божества», написанную им на немецком языке, за что в 19-летнем возрасте получил степень доктора философии.

В том же 1868 году Н.П. Аксаков возвращается в Москву, где выступает с публичными лекциями «О духе в современном состоянии науки», направленными против материалистических учений. Его лекции пользовались огромной популярностью, аудитории даже не вмещали всех желающих. Тысячи людей приходили послушать молодого учёного и красноречивого оратора, а также желали познакомиться с ним. Его матери делали визиты, чтобы побывать в Аксаковской семье и иметь возможность беседовать с философом.

С этого времени Н.П. Аксаков был принят в научный мир: профессора академий и университетов звали его на кафедру. И он уже стал готовиться к защите магистерской диссертации.

Однако, материальное благосостояние семьи изменилось, поэтому Н.П. Аксаков становится редактором одного из отделов журнала «Русские беседы», который издавался А.И. Кошелевым, где также публикуются его статьи.

В 1870 году его избирают членом общества любителей русской словесности при Московском университете. С 1878 по 1880 гг. – он работает секретарем этого общества и участвует в подготовке торжеств, посвящённых установке памятника А.С. Пушкину в Москве. Следует отметить, что во время расцвета общества любителей русской словесности стать его членом было достаточно трудно, поэтому каждый из претендентов проходил сложную систему отбора.

В.А. Скрипицын пишет, что «… избираемого анализировали со всех сторон, независимо талантлив ли он или нет, а зависимо также и от того, какова его нравственная природа. Требовался не только любитель словесности, но считалось, что для того, чтобы быть таким, ему необходимо строго выполнять и лично этический долг перед российской словесностью, сея на литературную ниву, хотя и вполне

свободно, но только «разумное, честное и доброе», за что, по выражению поэта, только и может русский народ сказать писателю своё «сердечное спасибо».

В Москве Н.П. Аксаков сблизился со славянофилами старшего по коления. По общественной позиции он был близок лидерам патриотического направ ления в русской мысли: М. П. Погодину, Ю. Ф. Самарину, Т. И. Филиппову, А. И. Кошелеву – и разделял славя нофильские идеи об особом, выте кающем из духовных основ Православия, пути развития России. Подвергая критике их «русофильство», учение о государстве, абсолютное противопоставление «московского» и «петербургского» периодов русской истории, он вместе с тем защищал основную славянофильскую идею об особом пути России, историю которой мыслил в единении со всеми славянами, объединенными в одно государство. В 1870 г. Аксаков опубликовал работу «Подспудный материализм: по поводу диссертации-брошюры господина Струве», в которой рассматривал материалистическое мировоззрение с позиций, близких православному богословию.

Интерес к истории славянских народов, их мифологии и фольклору отразился в поэтических произведениях Аксакова – поэмах: «Мстивой», «Ян Жижка», «Граф Адольф Голштинский», «Любушкин сад», печатавшихся в 1887 году в журнале «Русский курьер». Своего рода неоромантизм с его интересом к легендам, преданиям и всему таинственному был свойственен прозе Аксакова.

Рассказы и повести печатались в журнале «Труд»: «Белая женщина» (1890), «Дневник аббата Опетита» (1891), «Фауст древнего мира» (1891), «У креста» (1893); в журнале «Восход» повесть «Леон — врач» (1893). В конце 80-х – начале 90-х гг. XIX в. Н.П. Аксаков опубликовал повести «Дети-крестоносцы» (М., 1894) и «Замок Зора» (СПб., 1892), стихотворения лирического и гражданского характера, большое число литературно-критических статей.

В 1892 году Николай Петрович переезжает в Санкт-Петербург в возрасте 44 лет, где поступает на службу в Государственный контроль. В 1902 году он становится чиновником особых поручений при Госконтроле. Также является представителем Госконтроля в железнодорожной комиссии, образованной при Министерстве финансов для изучения условий в губерниях, где предполагалось провести железные дороги.

Н.П. Аксаков внес немалый вклад в изучение церковной истории. Особо значимо его исследование «Духа не угашай те!» (1894) о роли Церкви, первоначально опубли кованное в журнале «Благовест», посвящённое проблеме восстановления в церкви истинного учительства. Привлекая широкий круг святоотеческих и канонических источников и отталкиваясь от критики ложных взглядов на природу церковного учительства, Николай Петрович Аксаков доказывает что «…церковь, по учению апостольскому, не есть школа, в которую верующие… отдают себя на «выучку к духовенству», но школа взаимообучения, взаимоназидания, в которую каждый вступает как «домостроитель многоразличной благодати Божией». Следует отметить, что и на сегодняшний день книга Н.П. Аксакова «Духа не угашайте» является единственной на русском языке, посвящённой евангельским и святоотеческим основам церковной школы и церковного учительства.

В 1906-1907 гг. Аксаков выступает в «Церковном вестнике» и «Церковном голосе» со статьями о возможных преобразованиях в Церкви: «К церковному Со бору», «Канон и свобода», «Патриаршество и каноны», «Об избрании епископов в древней христианской Церкви», «Что говорят каноны о составе Собора», «Возможны ли в Цер кви решающие и совещательные голоса», «Основы церковного суда».

В религиозно-философских сочинениях Н.П. Аксакова выражена система воззрений на проблемы сущности христианства (в частности, православия) и взаимоотношение Церкви с обществом, государством, личностью. Говоря о взаимоотношениях Церкви с мирянами, он считал, что последние не только усваивают суждения и решения своих церковных пастырей, но искренностью веры своей вносят от себя «нечто к совершенству или несовершенству проповедуемого». Церковь, как считает Аксаков, не союз учащих и учащихся, а союз, основанный на вере, действую щий любовью. Церковьживет практикой, взаимодействием ее членов – живых и умерших.

Особый интерес представляет суждение Н.П. Аксакова о церковной иерархии. Он убежден, что в Православной Церкви не должно быть слепого чинопочитания, подавления нижестоящего вышестоящим по чину. Всякий голос и труд,направленный на пользу Церкви, на пользу человека, должен быть принят с величайшим уважением и благоговением. «В Церкви интере сыистинны и радения о нуждах церковных ставились все гда выше интересов охраны дисциплины церковной и иерархического начала… По отношению к истине не было подразделений на старших и младших».

В 1906 г. Н.П. Аксаков вошел в состав образованного при Святейшем Синоде Предсоборного Присутствия для подготовки церковного Собора, который должен был рассмотреть вопрос о преобразова ниях в Русской православной церкви.

Последние годы жизни Н.П. Аксакова отмечены особой общественной и творческой активностью. Известность приобрела его полемическая брошюра «Беспредельность невеже ства и Апокалипсис» (1908) - развернутый, исторический и богословский обоснованный критический от клик на скандальную книгу Н. А. Морозова о происхождении Апокалипсиса, оспаривавшую авторство Апокалипсиса и доказывавшую особую значимость в Апокалипсисе некоего «революционного», политического и социального содержания.

В историю русской общественной и церковной жизни Аксаков вошел как убежденный сторонник реформ в Русской Православной Церкви, впоследствии частично утвержденных Поместным Собором 1917-1918 гг.

Умер Николай Петрович Аксаков 18 апреля (по нов. стилю) 1909 года на 61 году жизни после тяжёлой болезни. Вот что пишет в некрологе, бывший его близким другом, В.А. Скрипицын: «Ушёл из жизни человек, серьёзно изучивший историю России и всеобщую по всевозможным источникам, знаток русской, славянской и европейской литературы, изучив-ший многое в подлинниках, так как прекрасно знал языки: латинский, греческий, древнееврейский, французский, немецкий, английский и некоторые из славянских, Аксаков был прогрессистом научно-подготовленным. Но, став учёным человеком, он остался веренсвоей цельной русской натуре.

Не порывая связи с живой былью исторического прошлого родной земли, он искренне и горячо желал, чтобы история и дальнейшая судьба его родины шла по родному руслу, не отметая в сторону русского народного духа исторических преданий и заветов, не спотыкаясь на своём прямом пути и не увлекаясь подражанием чужим образцам, не сродным русскому духу.

Он глубоко верил и понимал, что русский народ, опираясь на свою национальную самобытность, может создать более прочные устои для своего блага и счастья. Аксаков стоял за то, чтобы прогресс в России был истинно работой русского ума, и чтобы он создавался энергией русской воли и великодушием русского сердца».

В 2005-2006 гг. Алексинский художественно-краеведческий музей вёл научную работу по поиску и сбору материалов о семье Аксаковых – дворянах Алексинского уезда. Сотрудники отдела истории вели переписку с музеем-заповед ником «Абрамцево», музеем-заповедником писателя Аксакова (с.Аксаково Оренбургской области), Музеем-усадьбой «Мураново». Посылали запросы в Российскую государственную библиотеку, Российскую национальную библиотеку. Мы надеемся, что имя нашего земляка Николая Петровича Аксакова, незаслуженно забытого потомками, по праву займет достойное место среди знаменитых уроженцев Алексинского края.

Материал подготовлен зав. отделом истории АХКМ Татьяной Городничевой